今日は30年代のマッコール社のレトロ本からアイロンがけのページを翻訳しました。

「スポンジで湿らせる」っていう記載がありますが、生地を湿らせることが目的なので、もちろんスプレーでも大丈夫です。起毛生地用のアイロン台があったなんで知りませんでしたね。専門店でピンボードという名前で販売されているようです。

ところで英語ではironとpressという単語が使い分けられています。ironは前後に動かしてシワを取る動きであるのに対し、pressはアイロンで生地を上から押して、前後に摩擦を与えず、上に持ち上げます。あたりや照りが出やすい生地には「press」の(押さえる)動きを使いたいですね!

原典『Dressmaking Made Easy』 (1939) p.35

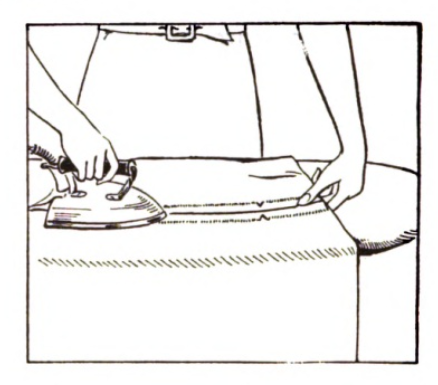

縫い目をアイロンで押さえる

衣服のアイロンがけは、生地の裏側からおこないましょう。シルクやコットン、合成繊維の場合は、高温を避け、中温設定にします。生地を縫った後は、次の工程に進む前に縫い代を開いてアイロンで押さえます。

備考 パッチ・ポケットや剣ボロ、前立てなど、表側にアイロンを当てる必要がある場合は、乾いた厚手のあて布を挟みます。

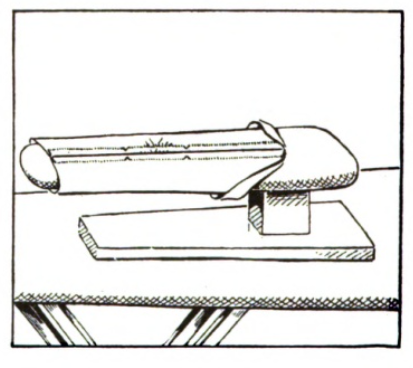

仕上げ馬

仕上げ馬には、アイロン台のようにしっかりと綿が詰まっており、表面は無漂白の厚手シーチング地で覆われています。通常のアイロン台では届きにくい袖の縫い目などをアイロンするときに便利です。

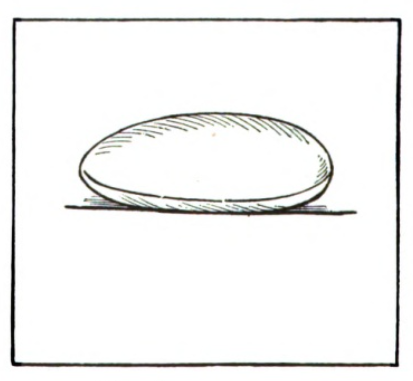

中万十

楕円形のシーチング2枚を縫い合わせ、わたを詰めると自作できます。脇の下の縫い目や、アームホールと袖の接合など、丸みを出したい縫い目を仕上げるために使います。

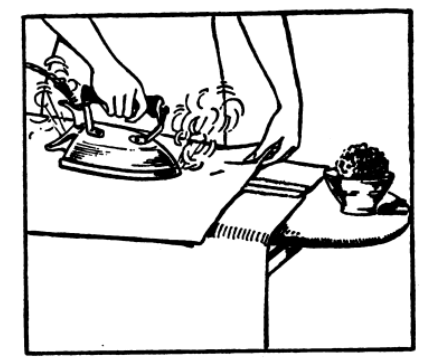

ウール生地のアイロン

生地の上にあて布を置き、スポンジで生地を湿らせます。アイロンで軽く押さえたら、すぐに離して蒸気を逃がします。ウール生地のアイロン温度設定は、シルクや綿よりも高温です。

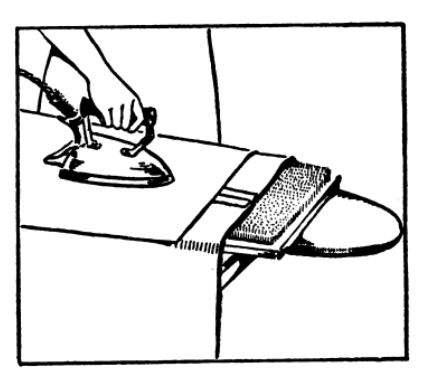

起毛生地のアイロン

起毛生地用に作られたピンボードを使います。特殊鋼針が密植されており、生地の表面を損なわずに、裏面からアイロン掛けができます。

生地の裏側を上にして、あて布を挟んでからアイロンで押さえます。ワイヤーの高さにより、パイルが潰れません。

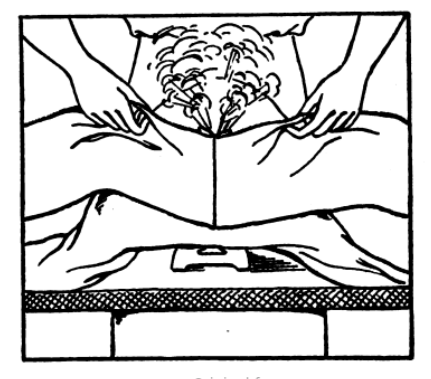

ベルベットのスチーム

熱したアイロンを立て、湿った布でアイロンを覆います。まず縫い代を開き、蒸したあて布の上に生地の裏側を通します。

生地を引っ張ると指の痕がつくので強く引っ張り過ぎないように注意します。

かんたん洋服づくり(Dressmaking Made Easy)の目次に戻る

パブリックドメインのソーイング文献をゆるめ翻訳しています。